ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

Большов Л.А., Арутюнян Р.В.

(Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской Академии наук)

Экологический портрет ядерных технологий СССР/России складывается из четырех

составляющих:

1.

Экологические

проблемы, накопленные в начальный период создания ядерного оружия, который

характеризуется в порядке важности высочайшим приоритетом необходимости в

короткие сроки обеспечить паритет ядерного потенциала СССР и США, вынужденная

отработка на ходу необходимых технологий, недостаточность внимания и знаний в

вопросах радиационной безопасности и радиоэкологии.

2.

Экологические

последствия аварий и инцидентов для населения и персонала, а также окружающей

среды за весь период функционирования ядерного комплекса СССР/России.

3.

Экологические

риски современных ядерных технологий в нормальном режиме эксплуатации в

сравнении с другими техногенными экологическими рисками.

4.

Оценка

потенциальной экологической безопасности ядерных технологий в будущем с учетом

перспектив широкомасштабного развития атомной энергетики. Место атомной

энергетики в реализации стратегии устойчивого развития.

Представленные в данной работе оценки радиационной

безопасности населения России базируются на данных и результатах научных

исследований:

-

"Комплексный

анализ радиационных и химических рисков для населения России" ИБРАЭ РАН;

-

Федеральная

целевая программа "Ядерная и радиационная безопасность России" и ее

подпрограмм;

-

Федеральная

целевая программа по преодолению последствий Чернобыльской аварии и аварий на

Южном Урале;

-

Официальные

данные Минздрава России, РАМН, Госкомэкологии России, Росгидромета России,

РАСХН, Минатома России, НКДАР ООН, КАЭ ОЭСР, ВОЗ, МАГАТЭ.

Объективные показатели радиационной безопасности

населения России складываются на основе показателей облучаемости и радиационных

рисков от различных факторов:

-

Облучаемость

и радиационные риски для населения регионов России от всех факторов (природных,

медицинских, техногенных);

-

Облучаемость

и радиационные риски населения вблизи предприятий атомной энергетики и

ядерно-топливного цикла и персонала этих предприятий;

-

Потери

жизни и здоровья населения на радиоактивно-загрязненных территориях и персонала

в результате инцидентов и аварий;

-

Сравнение

с другими экологическими рисками для населения и работников промышленности

России.

Экологические последствия ядерных аварий и

инцидентов за 50 лет функционирования ЯТЦ

История исследований воздействия объектов атомной

энергетики и промышленности на население и окружающую среду России насчитывает

почти 50 лет. Наиболее тяжелые радиологические и радиоэкологические последствия

за все это время дали первые годы функционирования ПО «Маяк» - (сбросы высоко

радиоактивных отходов в реку Теча в 1949-1951 гг, Кыштымская авария 1957 г.) и

авария на Чернобыльской АЭС (1986 г.).

По данным ГНЦ - ИБФ "Основное число больных

хронической лучевой болезнью (ХЛБ) (порядка 2700 чел., из них 2348 - ПО

"МАЯК") возникло в первые 10 лет работы (1948-1957 гг.). В

последующем имели место единичные случаи вновь возникших заболеваний (СХК -

г.Северск), либо ретроспективно установлено перенесенное ранее заболевание на

предприятиях СХК, ПО "Маяк".

Все 2348 случаев на ПО "Маяк" были

диагностированы своевременно, на ранних стадиях заболевания (из них умерло 2 человека

с тяжелой формой ХЛБ и было 11 случаев рано развившегося лейкоза как исхода

тяжелой формы ХЛБ). Все остальные пациенты, будучи выведены в условия работы

вне контакта с ионизирующим излучением, с квалификацией их по III группе

профессиональной инвалидности, обнаружили в 92% случаев полное восстановление

здоровья и вернулись к работе по специальности вне контакта с ионизирующим

излучением. Основная их часть не воспользовалась льготными сроками перевода на

пенсию по возрасту." (СПРАВКА О заболеваниях лучевой болезнью на

предприятиях МАЭ России (СССР) за период с 1948 по 2000 гг., Гуськова А.К.).

За последние десять лет институтами и специалистами

Минздрава, 3-го главного Управления Минздрава, РАМН проделана большая работа по

восстановлению детальной картины радиологических последствий аварий и

инцидентов для персонала и населения в результате функционирования ядерных

технологий за всю историю СССР-России.

В этом

большая заслуга коллективов, возглавляемых академиками Ильиным Л.А. и Цыбом

А.Ф. Потери жизней и здоровья

населения и персонала суммируются представленными результатами в таблицах 1, 2,

3, рис. 1, 2.

Таблица 1. Данные ГНЦ-ИБФ по количеству инцидентов

на территории бывшего ССР/России за 50 лет (по состоянию на март 2001 г.) и

численностью пострадавших с острой лучевой болезнью (ОЛБ) и местными лучевыми

поражениями (МПЛ*)

|

Классификация инцидентов |

Кол-во инцидентов |

Количество пострадавших с

клиническими симптомами (ОЛБ+МЛП*) |

||||

|

Общее |

в т.ч. с ОЛБ |

в т.ч. умерших |

|

|||

|

1. Радиоизотопные

установки и их источники (всего) |

88 |

163 |

45 |

16 |

|

|

|

в т.ч.: Co-60 |

17 |

28 |

15 |

3 |

|

|

|

Cs-137 |

19 |

59 |

13 |

9 |

|

|

|

Ir-192 |

34 |

50 |

10 |

1 |

|

|

|

другие g-излучатели |

8 |

10 |

2 |

- |

|

|

|

(g-b)-излучатели |

2 |

2 |

- |

- |

|

|

|

b-излучатели |

8 |

14 |

5 |

3 |

|

|

|

2. Рентгеновские установки

и ускорители (всего) |

38 |

39 |

1 |

- |

|

|

|

В т.ч. рентгеновские

установки |

26 |

26 |

- |

- |

|

|

|

Ускорители электронов |

9 |

10 |

1 |

- |

|

|

|

Ускорители протонов |

3 |

3 |

- |

|

|

|

|

3. Реакторные инциденты и

потеря контроля над критичностью делящегося материала |

34 |

83 |

73 |

13 |

|

|

|

В т.ч. потеря контроля над

критичностью |

16 |

42 |

42 |

10 |

|

|

|

Реакторные инциденты |

18 |

41 |

31 |

3 |

|

|

|

4. Аварии на АПЛ |

4 |

133 |

85 |

12 |

|

|

|

5. Другие инциденты

(всего) |

11 |

16 |

6 |

2 |

|

|

|

Итого без Чернобыльской

аварии |

175 |

434 |

210 |

43 |

|

|

|

Чернобыльская авария |

1 |

134 |

134 |

28 |

|

|

|

ИТОГО |

176 |

568 |

344 |

71 |

|

|

*- исключая случаи с МЛП на предприятиях ПО

"Маяк" 1949-1956 гг., не включенные в регистр ГНЦ-ИБФ

Среди населения клинические симптомы были

зафиксированы только в начале 50-х годов среди проживающих на побережье реки

Теча (первичная диагностика - 940 случаев ХЛБ, уточненный диагноз – менее 100)

(см. рис. 1,2).

Установлено 935

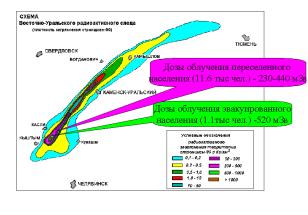

случаев ХЛБ, из которых подтверждены 66. (данные ГНЦ ИБФ, УНПЦРМ) Рис.1 Облучение населения в результате сбросов

в р.Теча ( 77 тыс. чел. ) Рис.2 Облучение населения в результате Кыштымской

аварии 1957 г. (данные ГНЦ ИБФ, УНПЦРМ)

Отдаленные эффекты установлены среди ликвидаторов и

населения на чернобыльском следе (табл.3).

Таблица 3. Авария на ЧАЭС – отдаленные эффекты среди

жителей России.

(Результаты Российского Государственного

медико-дозиметрического регистра,

акад. А.Ф. Цыб, проф. В.К. Иванов)

|

Контингент |

Локализация |

Число выявленных случаев |

В т.ч. радиогенные |

Среднее по РФ |

|

Пожарные, персонал,

ликвидаторы |

ОЛБ |

134 |

134 |

|

|

Из них умерло |

31 |

28 |

|

|

|

Участники ЛПА (116 тыс. чел.) |

Лейкозы |

145 |

50 |

92±35 |

|

Раки ЩЖ |

55 |

12 |

42±11 |

|

|

Дети в Брянской области |

Лейкозы |

- |

- |

|

|

Раки ЩЖ |

170 |

55 |

112±30 |

По данным РГМДР (рис. 3) онкозаболеваемость

ликвидаторов - работников атомной промышленности достоверно ниже

онкозаболеваемости в аналогичной когорте мужчин России.

Рис. 3 Онкозаболеваемость ликвидаторов-работников

атомной промышленности (А.Ф. Цыб, В.К. Иванов 2000 г.)

Анализ этих данных и их сравнение с потерями

производственного потенциала в промышленности СССР-России и ущерба, нанесенного

здоровью населения в результате вредного техногенного воздействия других отраслей

промышленности, позволяет сделать четкий вывод: потери жизни и здоровья

населения и персонала, связанные со специфичными факторами ядерных технологий -

ядерного и радиационного риска,

пренебрежимо малы в сравнении с потерями в любой производственной сфере

со сравнимым масштабом социально-экономических и оборонных задач.

При этом по текущим показателям потерь от

травматизма на производстве, Минатом России имеет наименьшие после сферы связи

показатели среди промышленных отраслей (см. Таблицу 2).

При этом потери от радиационного фактора в самой

атомной отрасли также существенно ниже потерь от производственного травматизма

и общей профзаболеваемости.

Таблица 2. Риски для персонала по отраслям -

предварительные результаты

(учтены травматизм, профзаболевания и работа в неблагоприятных условиях)

Отрасль

|

Риск, сутки потерянной жизни за

год на одного работающего в отрасли |

|

Производственная сфера в целом |

0,94 |

|

Угольная

промышленность |

2,21 |

|

Цветная

металлургия |

1,39 |

|

Электроэнергетика |

1,27 |

|

Машиностроение

и металлообработка |

0,96 |

|

Легкая

промышленность |

0,75 |

|

Строительство |

0,47 |

|

Минатом |

0,32 |

|

Связь |

0,16 |

Риски для населения и персонала при нормальной

эксплуатации объектов Минатома России.

По данным МЗ РФ техногенное облучение, связанное с

прошлым и текущим функционированием атомной промышленности во всех регионах

России дает пренебрежимо малый вклад в общее облучение населения (Таблица 4).

Таблица 4. Структура облучения населения некоторых субъектов РФ в 1998

г.

|

Область |

Облучение от природных

ИИИ, % |

Медицинское облучение, % |

Облучение от глобальных

выпадений РВ и прошлых радиационных аварий, % |

Техногенное облучение от

предприятий, использующих ИИИ, % |

|

Зона влияния аварии на ЧАЭС |

||||

|

Брянская обл. |

51,9 |

37,3 |

10,8 |

0,01 |

|

Калужская обл. |

74,9 |

24 |

0,9 |

0,18 |

|

Орловская обл. |

64 |

32,7 |

3,3 |

0,03 |

|

Зона ПО "Маяк",

включая последствия Кыштымской аварии 1957 г. |

||||

|

Свердловская обл. |

58,7 |

39,5 |

1,7 |

0,14 |

|

Челябинская обл. |

74,5 |

24,7 |

0,6 |

0,24 |

|

Зона влияния испытаний ЯО |

||||

|

Алтайский край |

81,9 |

17,8 |

0,29 |

0,01 |

|

Действующие АЭС |

||||

|

Воронежская |

62,4 |

36,9 |

0,6 |

0,11 |

|

Мурманская |

73,6 |

25,5 |

0,6 |

0,26 |

|

Смоленская |

58,5 |

39,8 |

1,7 |

0,04 |

Источник: Аналитическая справка "Состояние радиационной безопасности РФ

в 1998 г", Минздрав РФ

При этом даже в рамках консервативной беспороговой

концепции действия радиации в области малых доз радиационные риски, связанные с

применением ядерных технологий пренебрежимо малы не только в сравнении с

рисками воздействия химических вредных веществ, но и в структуре общих

гипотетических радиационных рисков от всех факторов облучения.

Облучение населения при нормальной эксплуатации не

дает значимого вклада не только в общую структуру рисков, но и в структуру

радиационных рисков. Даже в районах расположения крупнейших предприятий ЯТЦ, в

том числе ПО "Маяк", где в результате аварии 1957 г. были загрязнены

значительные территории, годовые дозы для населения в 1993-1996 гг. составляют

не более 5% от естественного фона, который составляет 2-2,5 мЗв/год. Для

сравнения годовые дозы от медицинских процедур составляют 1-3 мЗв/год. (См.

таблицу 5). Еще ниже техногенные дозы вблизи более современных предприятий ГХК

(Красноярск) и СХК (Томск).

Таблица 5. Годовые дозы облучения и гипотетические

радиационные риски для населения вокруг предприятий Минатома России

в 1993-1996 гг. (Данные НКДАР ООН -2000

г.)

|

Предприятие |

Облучаемое население, тыс.чел. |

Годовая эффективная доза,

мЗв/год |

Пожизненный риск для

населения |

||

|

Внешнее |

Внут- реннее |

Сумма |

|||

|

ПО «Маяк» |

320 |

0,01 |

0,10 |

0,11 |

5,5×10-6 |

|

ГХК |

200 |

0,03 |

0,02 |

0,05 |

2,5×10-6 |

|

СХК |

400 |

0,0004 |

0,005 |

0,0054 |

3×10-7 |

Дозы облучения населения и даже профессионалов,

связанные с функционированием современных ядерных технологий в нормальном

режиме находятся далеко ниже уровней, при которых имеются достоверно

подтвержденные данные о вредных последствиях для здоровья (см. рисунки 4, 5)

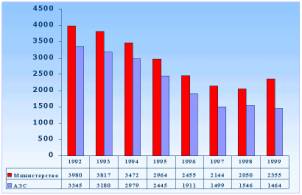

Рис.4

Среднегодовые дозы облучения персонала Минатома России за 1992-1999 гг. Рис.5 Внешнее облучение персонала Минатома России дозой

более 1,5 бэр за 1992-1999 гг.

(Предельно

допустимая годовая доза для персонала - 50мЗв, с 2000 года - 20 мЗв

Показатели экологической безопасности современных

энерготехнологий становятся важнейшей составляющей в определении дальнейшей

перспективы их развития. Сравнительному анализу суммарного ущерба для здоровья

человека и окружающей природной среды от различных видов производства

электроэнергии посвящены тысячи научных работ и обобщающие материалы

авторитетных международных организаций.

Наиболее детальные оценки ущерба на единицу

производимой электроэнергии по всему циклу проведены в отношении атомной

энергетики. В настоящей работе критически анализируются общепринятый подход в

оценке ущерба здоровью персонала и населения при функционирования АЭ.

Колоссальный объем экспериментальных и

расчетных данных по облучаемости населения и персонала по всему циклу от

добычи урана, его обогащения, изготовления топлива, производства электричества

на АЭС, всех стадий обращения с ОЯТ и РАО, обобщается в материалах НКДАР ООН, NEA OECD, КЕС.

В нормальном режиме функционирования по всему циклу

АЭ облучаемость персонала и тем более населения находится в диапазоне доз

облучения ниже порогов обнаружения эпидемиологическими исследованиями вредного

воздействия на здоровье человека. Более того дозы дополнительного облучения

населения, связанные с воздействием объектов АЭ даже для проживающих вблизи

этих объектов, составляет сотые и тысячные доли от облучения за счет природного

фона и столь же малы относительно вариаций фонового облучения.

Дозы облучения подавляющей части персонала атомной

энергетики и промышленности на уровне облучения населения от природного фона и

находятся в пределах его вариаций по

различным странам.

Менее 5% от персонала, работающего в условиях

повышенной облучаемости, получают дозы выше 15 мЗв в год. В АЭП России это 2400

человек из общего числа 300 тысяч работающих, из которых 50 тысяч работают в

условиях потенциального дополнительного облучения. Случаи превышения годовых

пределов доз облучения единичны. Еще более редки случаи переоблучения с

клиническими проявлениями.

Таким образом, современные оценки ущерба здоровью

персонала и населения за счет дополнительного облучения в связи с

функционированием АЭ в виду их чрезвычайной малости основаны на гипотетической

линейной беспороговой концепции вредного воздействия малых доз ИИ на человека,

не подтверженной более чем 50-летними эпидемиологическими исследованиями

сотен тысяч человек. Именно такой

подход лежит в основе оценок ущерба здоровья по всему циклу АЭ в последних обобщающих

исследованиях выполненных в рамках КЕС.

Важным фактором при анализе этого гипотетического

ущерба является то, что подавляющий вклад связан с дополнительным облучением от

глобально диспергируемых долгоживущих радионуклидов. Более 95% дополнительной коллективной

дозы облучения и соответственно гипотетического риска ущерба здоровью связаны с

облучением выбрасываемых в окружающую среду C14, Kr85, I129.

При этом дополнительная доза облучения населения от

выброшенных за всю историю функционирования АЭ глобальных радионуклидов

составляет менее одной десятитысячной от средней дозы облучения за счет

природного фона.

Средние годовые дозы от глобально диспергированного 14С

ядерных установок

Сравнение радиационных и химических

экологических рисков.

Результаты сравнительного анализа рисков, связанных

с техногенным облучением и загрязнением окружающей среды вредными химическими

веществами, подтверждают факт серьезного неблагополучия с защитой окружающей

среды от химических загрязнителей.

В таблице 6 приведены сравнительные результате

сравнительные результаты оценок радиационных рисков и рисков от загрязнения

воздушной среды.

Таблица 6. Индивидуальные годовые риски смерти для

населения России.

|

Причины |

Подвержено,

млн.чел |

Риски |

Смертей в год |

|

Все причины |

69(мужчин) |

1,5х10-2 (среднее за 1996-1999 гг) |

1 060 000 |

|

Несчастные случаи |

69(мужчин) |

3,4х10-3 (среднее за 1996-1999 гг) |

240 000 |

|

Сильное загрязнение воздушной среды |

70 |

1х10-3 |

70 000 |

|

Зона отселения ЧАЭС |

0,1 (загрязненные районы Украины, России,

Белоруссии) |

8х10-5* |

8* |

|

Население вблизи ГХК, СХК, ПО "Маяк" |

0,9 |

6х10-6-3х10-7* |

<3* |

|

Население вблизи АЭС |

0,5 - 1 |

7х10-7* |

<0,7* |

* - гипотетические

риски и смерти в области малых доз в рамках беспороговой концепции

По результатам масштабного исследования влияния

загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения, опубликованным в статье

Н.Кюнзли, Р.Кайзер, С.Медина и др из журнала

«The Lancet», (Vol.352, September 2, 2000 pp.795-801) загрязнение воздуха в

Западной Европе (Австрия, Франция и Швейцария) является ответственным за 6% (40 000 случаев) общей смертности в год. При

этом, около половины всех смертей, обусловленных загрязнением воздуха,

связывается с выбросами автотранспорта, ответственными за: более чем 25 000

новых случаев хронических бронхитов (взрослые); свыше 290 000 случаев

заболеваний бронхитом (дети), свыше 0,5 млн. случаев приступов астмы и свыше 16

млн.человеко-дней ограниченной активности. Следует иметь в виду, что средние

концентрации взвешенных веществ в атмосфере этих стран в 5-10 раз ниже

установленного в России ПДК. К сожалению, в России проведены единичные

исследования такого рода в области воздействия химических вредных веществ на

здоровье населения. Однако их результаты указывают на серьезное неблагополучие

в этой области, что видно из данных исследований по оценке рисков для здоровья

населения от загрязнений химически вредными веществами, представленных в

настоящем разделе.

Сравнение методов и уровней практической реализации

защиты здоровья человека и охраны окружающей среды от радиоактивных и

химических загрязнителей показало их серьезные отличия и несбалансированность.

Это касается всех элементов регулирования – подходов к нормированию, методик

определения допустимых выбросов и сбросов, возможностям мониторинга и отношения

к соблюдению регламентаций.

Различие начинается на уровне подходов к

нормированию – пороговая концепция по отношению к химическим загрязнителя и

беспороговая по отношению к ионизирующим излучениям. Различие можно было бы

считать не принципиальным, если бы линейная беспороговая концепция не являлась

лишь научной гипотезой. При установлении предельно допустимых концентраций

(ПДК) загрязняющих веществ в окружающей среде в России в качестве лимитирующего

фактора часто используются не только токсикологические, но и иные

характеристики воздействия. Казалось бы, это должно приводить к более низким

значениям ПДК. Однако сравнение рисков, связанных с теоретически

одинаковой вредностью – на уровне ПДК,

показывает, что для многих обладающих канцерогенным эффектом химических

загрязнителей, загрязнение окружающей среды на уровне ПДК приводит к рискам, на

порядок и более высоком, чем риски, связанные с хроническим облучением

населения на уровне 1 мЗв, а в ряде случаев находятся на неприемлемо высоком

уровне (См. таблицу 7).

Таблица 7. Пожизненные канцерогенные риски от

воздействия химических веществ при их поступлении на уровне ПДК

|

Вещество |

Риск |

Вещество |

Риск |

|

Мышьяк |

1,3х10-2 |

Бензол |

2,9х10-3 |

|

Кадмий |

5,5х10-4 |

1,2 дихлорэтан |

2,6х10-2 |

|

Хром(YI) |

2,2х10-1 |

Никель |

2,6х10-4 |

|

Эпихлоргидрин |

4,6х10-3 |

Гексахлоран |

1,5х10-2 |

|

1-3 бутадиен |

2,8х10-1 |

Хлороформ |

6,9х10-4 |

Приведенные данные не являются результатом выборки

наиболее неудачных случаев установления ПДК, это, к сожалению, является скорее

нормой. Из таблицы 8 (Новиков С.М., Порфирьев Б.Н., Пономарева О.В., Консультационный

центра по оценке риска, Отчет ИБРАЭ РАН, 2000 г.) видно, что канцерогенные

риски, соответствующие поступлению вредных химических веществ на уровне

принятых в России ПДК, достигают очень высоких значений для большинства ранее

нормированных веществ.

Таблица 8. Канцерогенные риски и ПДК.

|

Риск |

Вода водоемов |

Атмосферный воздух |

Рабочая зона |

|||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

>10-2 |

7 |

8,0 |

2 |

5,4 |

42 |

45,1 |

|

10-2-10-3 |

19 |

21,8 |

6 |

16,2 |

34 |

36,5 |

|

10-3-10-4 |

29 |

33,3 |

13 |

35,1 |

10 |

10,7 |

|

10-4-10-5 |

23 |

26,4 |

9 |

24,3 |

7 |

7,5 |

|

<10-5 |

9 |

10,5 |

7 |

19,0 |

0 |

0 |

|

Итого |

87 |

100 |

37 |

100 |

93 |

100 |

Действующая система радиационного мониторинга сегодня

позволяет фиксировать изменения в окружающей среде на уровнях колебаний

естественного фона, лежащих на 5-7 порядков ниже уровней ПДК. Она нуждается в

совершенствовании только как инструмент аварийного реагирования. В то же время,

мониторинг химического загрязнения воздуха не позволяет в полной мере оценить

концентрации химических загрязнителей в окружающей среде и определить степень

опасности загрязнения атмосферного воздуха для здоровья населения. В сети

наблюдений Росгидромета контролируется около 70 загрязняющих вещества, а на

большинстве постов не более 5- 10 токсичных примесей. Зачастую в воздухе не

контролируется содержание приоритетных загрязнителей, а чувствительность

применяемых методов определения ряда загрязняющих веществ находится на уровне

их ПДК. Результаты детальных

исследований показывают, что вклад

контролируемых в сети наблюдений Росгидромета загрязняющих веществ в суммарный

риск здоровью населения от загрязнения воздуха не превышает 30%.

Реальное соотношение

уровней мониторинга радиоактивных и химических загрязнителей атмосферного

воздуха иллюстрирует рисунок 10.

Рис.10.

Мониторинг и контроль загрязнения атмосферного воздуха

Представленные на рисунке 11 сравнительные оценки

радиационных и химических рисков для населения типичны: величины радиационных

рисков более чем на порядок меньше рисков от химических загрязнителей. При этом

радиационные риски не только малы, но и являются гипотетическими, как не

имеющие научного подтверждения самого факта вредного воздействия в диапазоне

малых доз.

Тем не менее, уже накопленные данные по загрязнению

окружающей природной среды химическими вредными веществами позволяют выполнить

оценки годовых рисков смерти населения, которые достигают значений 10-2-10-3.

Уместно также отметить, что высоких рисков смерти

населения в результате загрязнения атмосферного воздуха крупных промышленных городов,

важным фактором является отметить существенное повышение заболеваемости

населения в результате воздействия химических загрязнителей, например, таких

как свинец и формальдегид.

Потенциальный риск нарушения здоровья в результате

хронического воздействия атмосферного воздуха, загрязненного соединениями

свинца, для некоторых городов в России в предположении сохранения существующих

уровней загрязнения в течение 25 лет, приведен в таблице 9.

Таблица 9. Потенциальный риск токсических эффектов в

результате хронического воздействия атмосферного воздуха, загрязненного

соединениями свинца

(Тарасова Н.П. и др., Отчет

ИБРАЭ РАН, 2000 г.).

|

Города |

Уровень загрязнения

воздуха свинцом (1994-1995 гг), мкг/м3 |

Потенциальный риск

|

|

Комсомольск-на-Амуре, Тобольск,

Тюмень, Карабаш, Владимир, Владивосток |

(>0,3) – 0,5

|

(>0,34)-0,56

|

У 50-70% жителей Москвы в течение 25 лет, при

сохранении уровней загрязнения атмосферного воздуха, могут возникнуть

заболевания (легкой, средней и тяжелой форм) (см. табл.10).

Табл.10. Потенциальный риск токсических эффектов в результате

хронического воздействия атмосферного воздуха, загрязненного формальдегидом

(Тарасова Н.П. и др., Отчет ИБРАЭ РАН, 2000 г.).

|

Города |

Концентрация формальдегида

в воздухе (1990-1997 гг), мкг/м3 |

Потенциальный риск

|

|

Москва |

0,008 |

0,78 |

Результаты

оценки рисков, связанных с химическим загрязнением в населенных пунктах Самарской

области в рамках международного проекта, полученные специалистами Центра риска,

указывают на серьезную неблагополучную обстановку в области защиты здоровья

населения от химических вредных веществ (см. рис. 12).

Рис. 12

Причины неадекватной оценки роли радиационных

факторов воздействия ядерных технологий:

1. Исторические и психологические.

2. Отсутствие эффективной государственной

информационной политики.

3. Несбалансированная нормативно-правовая база, гипертрофированная

жесткость норм радиационной безопасности.

4. Неадекватные экологические показатели, не

соответствующие объективным экологическим рискам.

5. Неразвитая система мониторинга загрязнения

окружающей среды химическими вредными веществами.

Несмотря на явные практические успехи, достигнутые в области снижения

радиационных рисков для персонала и населения,

регламентации радиационного воздействия на население и окружающую среду

по-прежнему уделяется первостепенное внимание. Эту позицию можно признать

правильной, если ставить задачу сохранения достигнутого уровня безопасности.

Однако дополнительное ужесточение нормативной базы требует обоснования,

выходящего за рамки анализа лишь радиационных рисков. В этом контексте недавно

принятые нормы радиационной безопасности (НРБ-99) и другие нормативные

документы (САНПИН-97, ОСПОРБ-99) требуют комментариев относительно

оправданности роста расходов на радиационную безопасность. Например, если

рассмотреть два сценария действия закона НРБ-99 - оптимистичный и

пессимистичный, то в первом случае снижение дозы на 30% в течение 20 лет

приведет к предотвращенной дозе порядка 1000 чел.Зв, а затраты за один год

продления жизни составят 250 000 $. Во втором случае у 95% персонала доза не

уменьшается, у 5% (ремонтный персонал) индивидуальная доза уменьшится, но

коллективная доза облучения персонала может возрасти. При этом предотвращенная

доза составит 50 чел.Зв при цене за 1

год продления жизни 5 000 000 $.

Сравнение методов и уровней практической реализации

защиты здоровья человека и охраны окружающей среды от радиоактивных и

химических загрязнителей показало их серьезные отличия и несбалансированность.

Это касается всех элементов регулирования – подходов к нормированию, методик

определения допустимых выбросов и сбросов, возможностям мониторинга и отношения

к соблюдению регламентаций (см. табл.11)

Законом РФ об охране окружающей среды определяются

понятия чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия:

"Чрезвычайная экологическая ситуация -

происходят устойчивые отрицательные изменения в окружающей природной среде,

угрожающие здоровью населения…"

"Экологическое бедствие - глубокие необратимые

изменения окружающей природной среды, повлекшие за собой существенное ухудшение

здоровья населения, нарушение природного равновесия…"

Критериями радиационной безопасности (Данилов-Данилян, 1992 г.) к

зонам чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия относятся

территории с дополнительной дозой облучения от 5 до 10 мЗв/год и более 10

мЗв/год соответственно (табл. 11).

Таблица11.

|

Показатели |

Параметры |

Относительно

удовлетворительная ситуация |

|

|

Экологическое бедствие

(ст.59) |

Чрезвычайная экологическая

ситуация (ст.58) |

||

|

Эффективная доза

облучения, мЗв/год |

Более 10 |

5-10 |

Менее 1 |

|

Риск |

Более 5х10-4 |

(2,5-5)х10-4 |

Менее 5х10-5 |

|

|

|

|

|

Следуя

представленным в таблице критериям отнесения территорий к зонам экологического

бедствия и чрезвычайной экологической ситуации по радиационному фактору, население

Финляндии, получающее среднегодовую дозу облучения от природной компоненты 8

мЗв/год проживает согласно российским нормам в зоне чрезвычайной экологической

ситуации (рис. 13).

Рис.

13 Общие дозы облучения населения различных государств Европы (по данным

национальной комиссии по радиологической защите Великобритании) и

Красноярского края (по данным Регионального радиологического центра при

Центре Госсанэпиднадзора Красноярского края)

В целом научно-методическая полнота базы исходных

данных по радиационному и радиоэкологическому контролю облучаемости населения

для задач анализа радиационных рисков значительно выше, чем в области анализа

химических рисков.

Несмотря на малость радиационных рисков исследования

в области воздействия малых доз облучения важны для получения достоверных

ответов на два важных вопроса:

1.

Выявление наличия или отсутствия порога

вредного воздействия облучения в области малых доз (100 мЗв) для решения задач

установления практического порога.

2.

Количественного

обоснования различий воздействия острого и хронического облучений в различных

диапазонах доз.

Сложившиеся противоречия и

чрезмерная жесткость норм в области радиационной безопасности осознается

ведущими учеными России и авторитетных международных организаций (Рис. 14)

Рис. 14

Выводы

1-

Объективный

научный анализ данных по воздействию предприятий атомной энергетики и атомной промышленности

показывает, что достигнутый уровень современных ядерных технологий России

обеспечивает предельно высокие уровни радиационной безопасности в нормальном

режиме функционирования для населения и персонала.

2-

Медицинские

последствия для населения и профессионалов аварий и инцидентов на объектах

атомной энергетики и промышленности, включая аварии на ЧАЭС, Кыштымской аварии

1957 г., санкционированных сбросов в р. Теча 1949 – 1950 г.г. неизмеримо меньше

последствий связанных с другими видами промышленной деятельности таких же

масштабов.

3-

Анализ

данных по радиационным инцидентам и авариям за 50 лет функционирования АЭ и АП

СССР/России показывает, что в самой атомной отрасли вклад радиационного фактора

в потери трудового потенциала пренебрежительно мал в сравнении с

нерадиационными факторами профессиональной вредности и травматизмом на производствах отрасли.

4-

Современные

фактические дозы облучения населения и персонала от функционирования АЭ и ЯТЦ

находятся значительно ниже научно подтвержденных порогов обнаружения вредных эффектов.

5-

Среди экологических рисков для населения

радиационные риски от использования атомной энергии в мирных целях в сотни раз

ниже рисков от техногенных загрязнений химически вредными веществами.

6-

Существующая

нормативно-правовая база в области охраны

окружающей среды и защиты здоровья населения при чрезмерной и научно не

обоснованной жесткости в области радиационной области, устанавливает

неоправданно высокие допустимые уровни загрязнения по химически вредным

веществам.

7-

Такой

дисбаланс в законодательстве и нормах является серьезным препятствием для

реализации эффективной экологической политики и развитию высокоэкологичных

технологий.

8-

Запас

экологической безопасности перспективных технологий АЭ достаточен для

обеспечения в рамках стратегии устойчивого развития мировых потребностей в

электроэнергии в третьем тысячелетии в рамках концепции, сформулированной в

инициативе Президента РФ на Генеральной Ассамблее ООН (саммите тысячелетия).

Основой широкомасштабной атомной энергетики третьего тысячелетия с практически

неограниченным топливным ресурсом являются технологии быстрых реакторов,

удовлетворяющие современным критериям безопасности, нераспространения,

экологичности.