Доклад Первого заместителя Министра

здравоохранения Российской Федерации,

Доклад Первого заместителя Министра

здравоохранения Российской Федерации,

члена-корреспондента РАМН Г.Г. Онищенко

1. Медицинские

последствия аварии для здоровья

Здоровье

ликвидаторов и населения, проживающего на загрязненных территориях, является

наиболее социально-значимой проблемой, решаемой в ходе преодоления последствий

аварии на ЧАЭС. В этой связи уместно напомнить, что в анализе медицинских

последствий чернобыльской катастрофы, равно как и других техногенных аварий и

катастроф, принято выделять две компоненты. Первая - прямое воздействие на

здоровье поражающего фактора. В нашем случае это радиационное воздействие.

Вторая компонента обусловлена иными факторами, сопровождающими крупные

катастрофы, такими, например, как неизбежный стресс.

На протяжении всех

пятнадцати лет основное внимание уделялось собственно радиологическим

последствиям. Система радиационной защиты основывалась на выполнении двух

условий: безусловном предотвращении острых (детерминированных) эффектов и

снижении уровня риска отдаленных (стохастических) эффектов до приемлемого

(оправданного) уровня.

Детерминированные

эффекты возникают при относительно больших дозах (более 0,5 Гр) за короткий

промежуток времени и характеризуются наличием порога радиационного воздействия,

ниже которого эффект не наблюдается. Например, легкая форма лучевой болезни

наступает при дозе более 1,0 Гр, а тяжелая – 4,5 Гр.

Стохастические

эффекты – это раковые заболевания различной этиологии и генетические нарушения

у потомства. Они проявляются спустя годы после облучения с различной степенью

вероятности в зависимости от полученной дозы. Официально принято, что

стохастические эффекты не имеют дозового порога и возможная частота эффектов

прямо пропорциональна дозе. Данная беспороговая концепция не имеет прямых

доказательств, поскольку основывается на результатах экстраполяции из области

относительно высоких доз. Тем не менее, она является основой всех нормативных

документов, обеспечивая дополнительный запас "прочности" в области

радиационной защиты.

В нормативных

документах доаварийного периода в качестве предельно-допустимых доз облучения

определялись следующие базовые величины:

- доза однократного планируемого

аварийного облучения персонала – 250 мЗв (1983 г.);

- доза облучения населения требующая

эвакуации – 250 мЗв (эвакуация целесообразна) и 750 мЗв (эвакуация

обязательна);

- доза облучения щитовидной железы детей –

30 рад (0,3 Гр).

Указанные

нормативные величины были взяты за основу при организации работ по обеспечению

защиты населения и участников работ по ликвидации последствий аварии: для ликвидаторов

был установлен предел дозы за все время работ в 250 мЗв. Для населения были

приняты следующие пределы доз облучения: 100 мЗв за первый год после аварии, 30

мЗв – во второй и 25 мЗв – в третий.

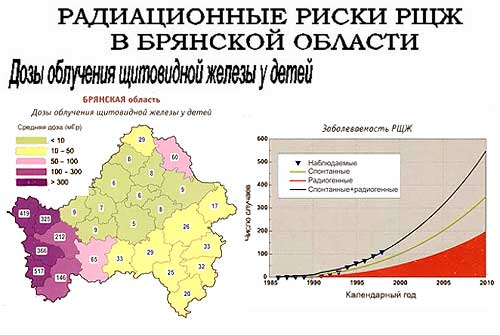

Дозы облучения

населения и ликвидаторов не превышали предельно допустимых в подавляющем

большинстве случаев. К сожалению этого не произошло в отношении предупреждения

облучения щитовидной железы. Этих последствий тоже можно было бы избежать или,

по крайней мере, существенно уменьшить, однако наиболее эффективное мероприятие

– йодная профилактика – либо не проводилось совсем, либо было начато с большим

запозданием. Не удалось также в полной мере обеспечить выполнение рекомендаций

по исключению потребления молока в первые недели после аварии в наиболее неблагополучных

по йоду-131 районах. Защитные меры были предприняты с опозданием – только 6 мая

1986 года были приняты временные допустимые уровни (ВДУ) содержания

радионуклидов в пищевых продуктах.

В дальнейшем

нормативы пересматривались несколько раз в сторону ужесточения, а принятые в

1991 году ВДУ по долгоживущим радионуклидам были в 3-5 раз более жесткими, чем

Международные рекомендации по аварийным уровням и нормативы ЕС. В начале 1991

года была принята "Концепция проживания населения в районах, пострадавших от

аварии на Чернобыльской АЭС", которая установила новый уровень

вмешательства – дополнительное облучение в дозе 1 мЗв/год.

Перечисленные меры

позволили заметно снизить уровни облучения населения и, по сути, исключить

радиационные последствия, кроме случаев рака щитовидной железы у детей,

обусловленных радиационным воздействием в первые месяцы после аварии.

Уже в 1986 году

было принято решение о создании единой системы медицинского наблюдения за

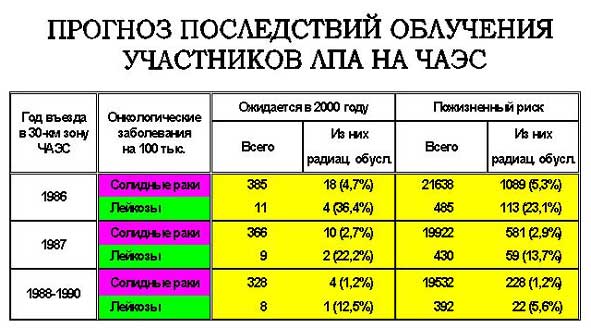

лицами, подвергшимися облучению в результате аварии на ЧАЭС. Прогнозы

радиологических последствий аварии, выполненные в 1988 году, показывали, что

выявить большую часть отдаленных эффектов действия радиации, таких как лейкозы

и солидные раки, среди населения будет довольно сложно. Количество ожидаемых

эффектов было слишком мало в сравнении с региональными отличиями и временными

изменениями фоновых показателей. Исключение составляли злокачественные

новообразования щитовидной железы. Прогноз был достаточно неблагоприятным –

частота новообразований щитовидной железы могла увеличиться среди критической

группы в несколько раз, а критической группой явились дети самых младших (по

состоянию на 1986 год) возрастов. Прогнозы по ликвидаторам также позволяли

предположить, что отдаленные эффекты действия радиации могут проявиться. По

этим причинам работы по созданию всеобъемлющего регистра, охватывавшего

участников работ в зоне ЧАЭС, эвакуированных, переселенных и населения,

проживающего на загрязненных территориях, были продолжены.

В Российской Федерации

специализированное медицинское наблюдение осуществляется в рамках Российского

медико-дозиметрического регистра (РГМДР). В банке данных Регистра в настоящее

время находится информация на 550 076 человек, в том числе 179 923 — участники

ликвидации чернобыльской катастрофы, проживающие во всех регионах Российской

Федерации, 313 816 — граждане, проживающие (проживавшие) на наиболее

загрязненных радионуклидами (более 5 Ки/кв. км) территориях Брянской,

Калужской, Тульской и Орловской областей. Ежегодный сбор индивидуальных

медицинских и дозиметрических данных осуществляется через 15 региональных

центров и 5 ведомственных регистров: Минатома России, Минобороны России, МВД

России, МПС России и ФСБ России.

В Российской Федерации

специализированное медицинское наблюдение осуществляется в рамках Российского

медико-дозиметрического регистра (РГМДР). В банке данных Регистра в настоящее

время находится информация на 550 076 человек, в том числе 179 923 — участники

ликвидации чернобыльской катастрофы, проживающие во всех регионах Российской

Федерации, 313 816 — граждане, проживающие (проживавшие) на наиболее

загрязненных радионуклидами (более 5 Ки/кв. км) территориях Брянской,

Калужской, Тульской и Орловской областей. Ежегодный сбор индивидуальных

медицинских и дозиметрических данных осуществляется через 15 региональных

центров и 5 ведомственных регистров: Минатома России, Минобороны России, МВД

России, МПС России и ФСБ России.

Накопленные в

Регистре данные позволяют решать две важные задачи. Первая, практическая,

заключается в отслеживании динамики состояния здоровья ликвидаторов и населения

для своевременного принятия лечебно-оздоровительных мер и разработки

долгосрочных программ медицинской реабилитации. Эти же материалы являются

основой для разработки нормативных правовых актов по социальной защите граждан,

подвергшихся воздействию радиации после аварии на ЧАЭС.

Вторая задача

заключается в изучении зависимости частоты отдаленных стохастических

последствий – лейкозов, солидных раков и раков щитовидной железы – от уровней

воздействия радиации. Стохастические эффекты носят неспецифический характер, то

есть они практически неотличимы от аналогичных эффектов, обусловленных

факторами нерадиационной природы. В связи с этим в эпидемиологических

исследованиях радиационных эффектов в области малых доз принципиально важно

выявить статистически достоверное отличие радиологических последствий от

спонтанных, аналогичных по своему характеру. Статистически достоверные риски

для лейкемии и солидных опухолей, установленные у людей, переживших атомные

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, обнаружены только с уровня доз выше 60 мЗв.

Эти исследования являются основной базой современных оценок коэффициентов

радиационного риска и прогнозных оценок ожидаемого риска. По этой причине результаты,

полученные в рамках РГМДР, имеют принципиальное значение для науки. Они

подтвердили тот факт, что использование коэффициентов риска, полученных на

японской когорте, позволяет надежно и с запасом прогнозировать радиологические

эффекты.

1.1. Участники работ

в зоне ЧАЭС

Непосредственно

сразу после аварии острому радиационному воздействию подверглось свыше 300

человек из персонала станции и пожарных. Из них 237 пострадавшим на основе

первоначальных клинических показаний был поставлен диагноз острой лучевой

болезни, а окончательный диагноз лучевой болезни был подтвержден у 134 человек.

Несмотря на то, что большинство пострадавших было экстренно перевезено в 6-ю

клиническую больницу в Москве, имевшую специализированный отдел института

биофизики, наиболее тяжело пострадавших, а это 28 человек, спасти не удалось. В

последующие годы от лучевой болезни умерли еще 13 человек. Три человека погибли

во время аварии от иных причин. Большинство лиц, перенесших острую лучевую

болезнь, наблюдаются врачами до настоящего времени.

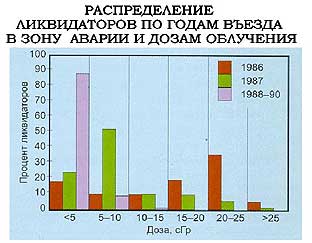

Буквально сразу после аварии

к работам в зоне ЧАЭС были привлечены большие контингенты людей. Всего в 1986

году в работах в зоне ЧАЭС приняло участие около 120 тыс. человек. На некоторых

объектах, таких как «Укрытие», в отдельные периоды работа велась в три смены с

количеством работающих в смене до 10 тыс. человек. Полноценный дозиметрический

контроль участников работ в зоне ЧАЭС удалось наладить только через несколько

месяцев после аварии. Однако, в последующем был проведен большой объем работ по

реконструкции полученных доз, результаты которой приведены в таблице 1.

Буквально сразу после аварии

к работам в зоне ЧАЭС были привлечены большие контингенты людей. Всего в 1986

году в работах в зоне ЧАЭС приняло участие около 120 тыс. человек. На некоторых

объектах, таких как «Укрытие», в отдельные периоды работа велась в три смены с

количеством работающих в смене до 10 тыс. человек. Полноценный дозиметрический

контроль участников работ в зоне ЧАЭС удалось наладить только через несколько

месяцев после аварии. Однако, в последующем был проведен большой объем работ по

реконструкции полученных доз, результаты которой приведены в таблице 1.

Таблица 1

Средние индивидуальные и коллективные дозы по различным контингентам свидетелей и участников ЛПА на ЧАЭС в 1986 г.

|

Контингент |

Общая численность, чел. |

Объем выборки, чел. |

Количество лиц с определенной дозой, % |

Средняя доза, Гр |

Коллективная доза, чел.-Гр |

|

Пациенты 6-й клинической больницы |

133 |

133 |

100 |

3.4 |

450 |

|

Остальные свидетели аварии (ОРВД ЧАЭС) |

658 |

658 |

100 |

0.56 |

370 |

|

Персонал ЧАЭС |

2 358 |

2 358 |

100 |

0.087 |

210 |

|

УС-605 |

21 500 |

8 750 |

41 |

0.082 |

1 760 |

|

ПО "Комбинат" |

31 021 |

26 296 |

– |

0.0065 |

200 |

|

Военные |

61 762 |

61 762 |

– |

0.11 |

6 800 |

|

Все контингенты |

117 432 |

– |

– |

0.083 |

9 800 |

УС-605 –

специализированное строительное предприятие Минсредмаша СССР, осуществлявшее

сооружение саркофага,

ПО «Комбинат» –

предприятие Минсредмаша СССР, осуществлявшего координацию и проведение работ по

обеспечению радиационной безопасности в 30-ти километровой зоне.

К сожалению,

значительная часть дозовых нагрузок формировалась не только при выполнении

безусловно необходимых с точки зрения минимизации последствий аварии работ, но

и при проведении неоправданных операций, таких как, например, полная

дезактивация г. Припять. Несмотря на принимаемые меры по ограничению облучения

участников работ, часть из них подверглась облучению в дозах порядка предельно

допустимой – 250 мЗв, хотя средние дозы по всему контингенту ликвидаторов 1986

года оцениваются значительно ниже.

К настоящему

времени, в результате почти пятнадцатилетнего наблюдения за когортой

ликвидаторов можно констатировать следующее:

Онкологические

заболевания ликвидаторов. Установлена повышенная заболеваемость лейкозами среди

ликвидаторов. Среди ликвидаторов выявлено 145 лейкозов, из которых 50

обусловлены радиационным фактором.

Анализ

заболеваемости лейкозами среди ликвидаторов за прошедшие годы позволил сделать

ряд очень важных выводов.

Во-первых, в

течение 2,5-3 лет после Чернобыля не наблюдалось увеличения заболеваемости

ликвидаторов лейкозами. Регистрировалось около 5-7 заболевших на 100 тыс.

человек в год, что соответствует данным статистической отчетности по

онкозаболеваемости стандартизованного по возрасту мужского населения страны.

Во-вторых, в

течение 1992-1995 годов, т. е. после окончания латентного (скрытого) периода в

индукции радиогенных лейкозов, было зарегистрировано примерно двойное

увеличение частоты заболеваемости ликвидаторов лейкозами над ожидаемым

(спонтанным) уровнем. Важно отметить, что пик заболеваемости лейкозами среди

ликвидаторов в 1992-1995 годах был зафиксирован также национальными

чернобыльскими регистрами Белоруссии и Украины.

В-третьих, в

последние годы наблюдения (1996-2000 годы) частота вновь выявленной

заболеваемости лейкозами среди ликвидаторов постоянно уменьшается и

приближается к ожидаемому (спонтанному) уровню.

Таким образом,

можно сделать основной вывод – прогноз радиационно обусловленной заболеваемости

лейкозами среди ликвидаторов в достаточной степени подтверждается фактическими

данными Регистра, впервые выявлена дозовая зависимость радиационной индукции

лейкозов для диапазона так называемых малых (порядка 100 мЗв) доз облучения.

Кроме того, у

ликвидаторов выявлено незначительное повышение заболеваемости раком щитовидной

железы. Среди ликвидаторов выявлено 55 случаев заболевания раком щитовидной

железы, из которых 12 отнесены к воздействию радиационного фактора.

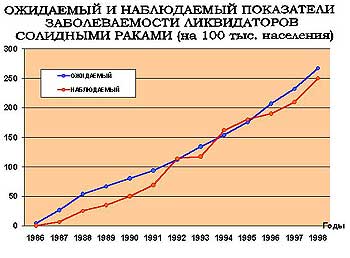

На основе прямых

эпидемиологических методов не удалось однозначно доказать превышение частоты

заболеваемости ликвидаторов другими видами онкологических заболеваний, так

называемыми солидными раками, над спонтанным уровнем.Эта ситуация была

ожидаемой. Во-первых,согласно прогнозу, рост заболеваемости ожидался только в

пределах 3-4% (эта величина близка к обычному статистическому разбросу в

эпидемиологических исследованиях); во-вторых, латентный (скрытый) период в

индукции солидных раков составляет около 10 лет с момента радиационного

воздействия.

На основе прямых

эпидемиологических методов не удалось однозначно доказать превышение частоты

заболеваемости ликвидаторов другими видами онкологических заболеваний, так

называемыми солидными раками, над спонтанным уровнем.Эта ситуация была

ожидаемой. Во-первых,согласно прогнозу, рост заболеваемости ожидался только в

пределах 3-4% (эта величина близка к обычному статистическому разбросу в

эпидемиологических исследованиях); во-вторых, латентный (скрытый) период в

индукции солидных раков составляет около 10 лет с момента радиационного

воздействия.

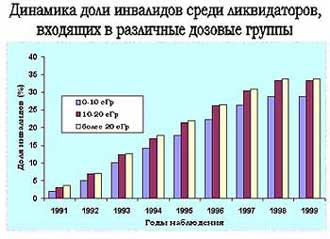

Инвалидизация

ликвидаторов. За последние годы в системе Регистра зафиксирован серьезный рост

инвалидизации среди ликвидаторов: за период с

1991 по 1994 годы в 6.6 раза, с 1994 по 1997 годы — в 1.6 раза. Основной

причиной инвалидности являются болезни нервной системы, системы кровообращения

и психические расстройства. В настоящее время 27% ликвидаторов имеют

инвалидность. Это очень высокий процент, если учесть, что средний возраст

ликвидаторов в настоящее время составляет 48-49 лет. Вместе с тем, выявлено

отсутствие дозовой зависимости инвалидизации ликвидаторов, что по существу

означает первостепенную роль социального фактора в динамике их инвалидизации.

ликвидаторов: за период с

1991 по 1994 годы в 6.6 раза, с 1994 по 1997 годы — в 1.6 раза. Основной

причиной инвалидности являются болезни нервной системы, системы кровообращения

и психические расстройства. В настоящее время 27% ликвидаторов имеют

инвалидность. Это очень высокий процент, если учесть, что средний возраст

ликвидаторов в настоящее время составляет 48-49 лет. Вместе с тем, выявлено

отсутствие дозовой зависимости инвалидизации ликвидаторов, что по существу

означает первостепенную роль социального фактора в динамике их инвалидизации.

Смертность среди

ликвидаторов. За эти годы ушли из жизни более десяти тысяч ликвидаторов,

проживающих в России.  В то же время демографическая ситуация в

России стала весьма тревожной, смертность мужского населения в возрастной

группе 40-50 лет (к этой возрастной группе относится большинство ликвидаторов)

выросла почти на 70%. В этих условиях показатель смертности ликвидаторов от

всех причин, включая онкологические заболевания, не превышает аналогичного

показателя для мужского населения страны.

В то же время демографическая ситуация в

России стала весьма тревожной, смертность мужского населения в возрастной

группе 40-50 лет (к этой возрастной группе относится большинство ликвидаторов)

выросла почти на 70%. В этих условиях показатель смертности ликвидаторов от

всех причин, включая онкологические заболевания, не превышает аналогичного

показателя для мужского населения страны.

1.2.

Радиологические последствия для населения

Для анализа

радиологических последствий аварии принципиально важны два момента:

1. В первые месяцы

после аварии значительные территории оказались загрязнены радионуклидами йода,

которые эффективно поглощаются щитовидной железой, создавая тем самым

повышенные дозы. Как уже отмечалось, йодная профилактика была проведена с

запозданием, а в ряде районов не проводилась вообще. В связи с этим последствия

облучения щитовидной железы, особенно у детей, явились предметом наиболее

тщательных и масштабных исследований.

2. В результате

аварии достаточно обширные территории оказались загрязненными радиоактивными

веществами, в том числе долгоживущими радионуклидами цезия. Сложились условия

для так называемого хронического облучения. И хотя в целом дозы дополнительного

облучения не велики по сравнению с вариабельностью естественного фона (в

отдельных регионах он значительно превышает максимальную чернобыльскую добавку)

задача регулярного наблюдения за состоянием здоровья была признана актуальной.

В целом

подтвердился неблагоприятный прогноз по раку щитовидной железы. Среди детей (на

момент аварии на ЧАЭС) Брянской области выявлено 170 раков щитовидной железы,

из которых около 55 с высокой вероятностью обусловлено радиационным

воздействием от инкорпорированного 131I. В ряде других регионов, где

также было отмечено повышение заболеваемости раками щитовидной железы,

зависимость частоты заболеваемости от дозы не установлена. То есть основания

для отнесения выявленных эффектов к радиационно–индуцированным отсутствуют. В

этом случае могли проявиться эффекты скрининга, то есть резкое повышение

показателя заболеваемости за счет улучшения диагностики и, как следствие,

повышенной выявляемости спонтанных эффектов. Возможно также проявление зобной

эндемии и т.д. Но в любом случае, выявленные факты повышения заболеваемости

являются прямым ориентиром для действий практического здравоохранения.

Заболеваемость лейкозами

следует рассматривать как «индикатор» роли радиационного фактора. Сравнение

показателя заболеваемости лейкозами среди жителей 7 наиболее загрязненных

районов Брянской области и населения страны в целом не выявило их значимого

отличия, т.е. о радиационном риске в индукции гематологических заболеваний

говорить нельзя.

Заболеваемость лейкозами

следует рассматривать как «индикатор» роли радиационного фактора. Сравнение

показателя заболеваемости лейкозами среди жителей 7 наиболее загрязненных

районов Брянской области и населения страны в целом не выявило их значимого

отличия, т.е. о радиационном риске в индукции гематологических заболеваний

говорить нельзя.

Рост заболеваемости населения солидными раками, обусловленный радиационным воздействием, к настоящему времени также не установлен.

1.3. Общая оценка

состояния здоровья населения, затронутого аварией

Как уже отмечалось,

медицинские последствия аварии не исчерпываются чисто радиологическими. Они

намного разнообразнее и сложнее. Многолетний стресс, которому оказались

подвержены и население, и ликвидаторы, частые самоограничения в потреблении

ценных продуктов питания, обусловленные боязнью употребления радионуклидов,

заметно более низкий, чем на незагрязненных территориях, уровень жизни вместе с

повышенным вниманием медиков привели к тому, что многие показатели

заболеваемости и здоровья населения и ликвидаторов ухудшились.

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ (НА 100 ТЫС.)

ВЗРОСЛОГО

НАСЕЛЕНИЯ 4-х ЗАГРЯЗНЕННЫХ ОБЛАСТЕЙ 3а 1993-1998гг.

|

Классы болезней |

РГМДР |

Россия |

|

ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ |

1939 |

4554 |

|

НОВООБРАЗОВАНИЯ |

4628 |

3349 |

|

БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ |

10150 |

2941 |

|

БОЛЕЗНИ КРОВИ И КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ |

497 |

378 |

|

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА |

5308 |

5163 |

|

БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ОРГАНОВ ЧУВСТВ |

16402 |

13127 |

|

БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ |

36661 |

14072 |

|

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ |

22695 |

21017 |

|

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ |

22408 |

9426 |

|

БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ |

8982 |

6919 |

|

БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ |

3640 |

4726 |

|

БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ |

21651 |

8359 |

|

ТРАВМЫ И ОТРАВЛЕНИЯ |

7588 |

8992 |

|

ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ |

165041 |

104869 |

Например, общая

заболеваемость взрослого населения, проживающего на загрязненных территориях,

достоверно превышает средние по стране показатели при том, что структура

заболеваемости и темпы ее роста аналогичны. Преобладают болезни органов дыхания

– 20,1%, системы кровообращения – 12,1%, органов чувств – 11,0%.

Весьма тревожна и

статистика самоубийств среди ликвидаторов, которая заметно выше, чем в среднем

по стране.

В связи с этим

приоритетное развитие системы практического здравоохранения на затронутых аварией

территориях и медицинское обеспечение ликвидаторов остаются долгосрочной

задачей государства. Еще более актуальной задачей является оказание

высококвалифицированной медицинской помощи критическим группам – детям (на

момент аварии) с выявленными патологиями щитовидной железы и ликвидаторам с

выявленными онкологическими заболеваниями.